واشنطن- عماد الرواشده

” ماذا يريدون في واشنطن” تساءل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة حول تنظيم الأخيرة للقمة الثانية للديمقراطية في آذار\ مارس الماضي. “طفت على السطح تساؤلات تتعلق بالحدث من حيث المبدأ، ما هو الحق الأخلاقي لواشنطن، وهي تمر بما تمر به من اضطرابات سياسية واقتصادية، أن تفرض قيمها على الآخرين” يقول السفير في مقابلة مطولة مع مجلة “تايمز“.

مئة وعشرون دولة دعيت لهذا الحدث الضخم هذا العام، ارتفاعا من نحو ١٠٠ العام الماضي. بين القمتين، تصر واشنطن على لعب دور المنظم والمرشد والأب الروحي لفكرة الديمقراطية الليبرالية.

قبل عام، نظمت إدارة بايدن الحدث ودعت له دولا نامية وصناعية على السواء. تحدث الرئيس الأميركي مطولا عن ضرورة الدفاع عن الديمقراطية في وجه الشمولية، وفي البال صراعان تديرهما بلاده خارج الحدود مع بيكين وموسكو دفاعا عن همينتها الدولية، وصراع آخر داخل الحدود لم يمض عليه عام واحد حينها، هدد وجود الديمقراطية الأميركية نفسها في حوادث اقتحام الكونغرس من قبل مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب.

الديمقراطية، تقول بيكين، ليست معطى واحد، يفصله الغرب ويفرضه على بقية العالم. في عين الصين، تعمل الآلة الإعلامية والسياسية الأميركية على التمويه على حقيقة أن للديمقراطية أشكالا وأطرا ليست بالضرورة انتخابية ليبرالية، أو محصورة بحرية السوق على الطراز الأميركي، لكنها رغم ذلك تبقى قادرة على تمثيل العموم، بخلاف الزعم الأميركي بانحصارها (أي الديمقراطية) بالشكل الليبرالي. هو جدل دافع عنه مفكرون وأكاديميون كثر وعبر عنه أستاذ العلوم السياسية الأميركي دانيل بيل في عمله البحثي الصادر عن جامعة برينستون “النموذج الصيني: الجدارة السياسية“.

تتلخص محاججة “بيل” بنتيجة مفادها أن التقسيم الغربي للعالم بين دول “ديمقراطية” وأخرى “شمولية” ليس واقعيا ويعكس مركزية أوروبية أكثر من أي شيء آخر، ويقدم شرحا مفصلا مؤداه أن النظام الصيني، فقط كمثال، يقف كنموذج خارج تلك الثنائية أسماه الجدارة السياسية Political merotocracy.

منذ عقدين على الأقل، يدور بين واشنطن وبيكين واحد من أكثر الصراعات الفكرية والسياسية حساسية منذ قرن، واضعا الديمقراطية نفسها محل تساؤل وشك ودفاع مستمر عن صلاحيتها.

تكشفت هذه الهوة بين البلدين أكثر مع نجاح الصين في الاستجابة السريعة لواحدة من أسوأ الكوارث الصحية في العصر الحديث، مقابل تراخي وتعثر الولايات المتحدة في احتواء الجائحة. قتلت “كورونا” نصف مليون أميركي وكشفت عن لاإنسانية النظام الاقتصادي والصحي للبلاد. وفق أرقام المركز الوطني الأميركي للصحة، غالبية ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة من الفقراء والأقليات في بلاد تعتبر الرعاية الصحية سلعة تخضع لقواعد السوق.

لكن رغم ذلك، تبدو التصورات في الوطن العربي عن الديمقراطية أقل وضوحا مما هي عليه بين قوتي العالم الرئيستين.

طيف واسع من النخب الفكرية والأكاديمية العربية، تحديدا في صفوف الطبقة الوسطى وما فوقها ممن هاجروا إلى، زاروا وخاضوا تجربة التعليم في النظم الغربية، يتبنى ما يشبه الربط السببي بين الديمقراطية الليبرالية من جهة، والتحديث والتنمية من أخرى.

مثلت هذه العلاقة السببية المفترضة بين الديمقراطية والتقدم والازدهار بدورها المنطلق الذهني والمعرفي الأوسع انتشارا، ربما بلا منازع، لتفاعل النشاط السياسي والصحفي العربي في العقدين الأخيرين على الأقل. على هدي هذا الوعي، توالدت عشرات المنظمات غير الربحية الممولة غربيا ممن تنادي بالديمقراطية، أو بتطبيق ما يجري تصويره باعتباره قيما ديمقراطية بالضرورة، من مكافحة الفساد، للشفافية، الحكم الرشيد، الانتخابات “النزيهة والحرة”، والحريات الصحفية. وفي ذات المناخ تناسلت المؤسسات الصحفية والأهلية الممولة غربيا، سواء من كيانات خاصة أو شبه حكومية وحكومية ممن تتبنى ذات الفهم.

أثر هذا التيار الفكري على أحداث الربيع العربي تحديدا.

خلال الانتفاضات العربية، جرى تقديم الزعامات السياسية العربية بوصفها المكون الأساسي والأكثر أهمية في بنية الحكم الواجب تفكيكها. سقوط الزعماء، حاجج نشطاء ومثقفون، سينتهي إلى تحلل مجمل النظام السياسي وتباعا إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” وفق المعيار الذي قدمته التجربة الغربية. كانت رغبتها تأسيس نظام “ديمقراطي” في سياق متوالية بسيطة: انتخابات (ديمقراطية)- تقدم- تنمية.

لكن التراجعات الاقتصادية غير المسبوقة في الغرب منذ أربعين عاما والتي اشتدت في السنوات العشر الأخيرة على وجه التعيين، صعود اليمين، تصاعد العداء للعولمة، تعمق الهوة الطبقية بين أقلية تملك وتحكم وأغلبية يجري تجريدها تدريحيا من شبكة أمانها الاجتماعي، والحروب الثقافية، جميعا باتت تدفع بسؤال مثير لواجهة الاهتمام الفلسفي والجماهيري حول العالم:

إلى أي مدى يمكن التعويل على ذلك النظام الديمقراطي في نسخته الليبرالية، وهل حقا هو الطريق الأمثل نحو التقدم والرخاء ؟

إلى أي مدى يمكن التعويل على ذلك النظام الديمقراطي في نسخته الليبرالية، وهل حقا هو الطريق الأمثل نحو التقدم والرخاء ؟

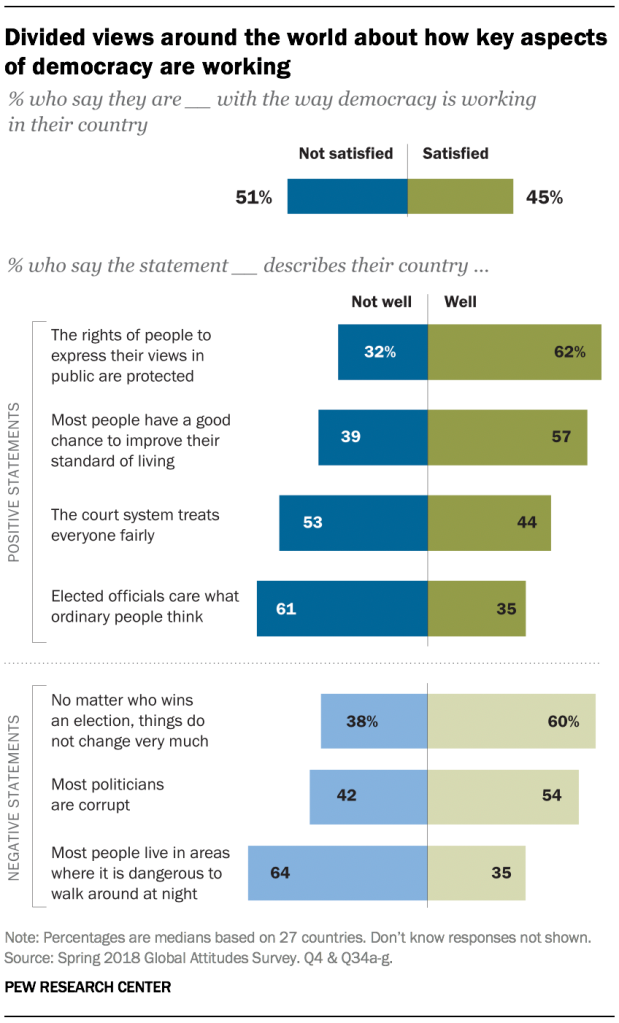

بالفعل، تشير غالبية الاستطلاعات إلى انحدار رضى المجتمعات حول العالم عن الديمقراطية الليبرالية، مع تباينات واضحة من دولة لآخر.

في السويد وهولندا، مثلا، ستة من كل عشرة راضون عن الوضع الحالي للديمقراطية. في دول أخرى مثل إيطاليا، وإسبانيا واليونان تبدو حالة عدم الرضى أكبر على نحو ملحوظ، على ما يظهر استطلاع شمل سبعة وعشرين دولة نفذه مركز بيو الأميركي في ٢٠١٩.

الأسباب الرئيسية لانحدار الثقة تشمل الأوضاع الاقتصادية، الحقوق الفردية، و”نخبة منفصلة” عن واقع مجتمعاتها.

الملفت، وفق الاستطلاع، أن غالبية العينات المستجيبة، في ٢٦ من أصل ٢٧ دولة، تقول أن المسؤولين المنتخبين “لا يهتمون بمصالح العموم”، فيما يعتقد كثير من المستطلعين بفساد أؤلئك المسؤولين. في كل الدول التي شملها البحث يقول المستجيبون أن حق الأفراد بالتعبير عن أفكارهم ليس مصانا. ينوه مركز “بيو” إلى هذا التصور المنشتر في الغرب عن تراجع حرية الفكر يَظهر بشكل أوضح في دول أوروبية مثل ألمانيا، السويد وهنغاريا وهولندا.

أسباب عدم الرضى عن الديمقراطية، وفق الاستطلاع، تشمل حتى النظام القضائي، إذ يعتقد المستجيبون في ٢٤ دولة من ٢٧ أن هذا النظام لا يعامل المواطنين على نحو “عادل”.

استطلاع مركز بيو للأبحاث حول الديمقراطية.

الديمقراطية وأزمة الوعي

تعتمد الولايات المتحدة في تسويقها للديمقراطية الليبرالية على المؤشرات الاقتصادية التي في عمومها تؤكد حقيقة تقدم المجتمعات التي تتبناها. في نهاية المطاف، يتربع الغرب على رأس قائمة أهم الدول اقتصاديا في العالم: مجموعة السبع، الثماني، والعشرين. جميعها تتميز بارتفاع معدلات دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي بالقياس لسائر دول العالم. تلك الدول تمثل أيضا مراكز لأهم أسواق الأسهم في العالم، وتحظى عملاتها بمكانة في النظام النقدي الدولي يجعلها معيارا لتسعير بقية العملات ولإنجاز التجارة الدولية.

على أن علاقة كل تلك المؤشرات المثيرة للإعجاب بالديمقراطية الليبرالية أضعف مما قد يبدو.

تاريخيا، الأشكال المختلفة لحكم الناس لأنفسهم منذ نظام الدولة المدينة اليوناني إلى نهايات القرن التاسع عشر تقريبا وبدايات العشرين، جميعا لا يبدو أن لها صلة بالديمقراطية الغربية التي نشهدها اليوم والتي يقدمها الساسة الغربيون، على نحو مبطن ومعلن، باعتبارها رافعة الازدهار والتمثيل العادل للعموم.

في الواقع، لم يكن اصطلاح الديمقراطية نفسه هو المستخدم لوصف النظام السياسي الأميركي لدى تأسيسه. اللفظ كان “مخيفا” ومرتبطا بالفوضى، ولم يجر توظيفه لوصف شكل الحكم في الولايات المتحدة إلا بعد نحو نصف قرن من إقرار الدستور. تحديدا في عهد اندرو جاكسون، ١٨٢٠، تقول أستاذة التاريخ في جامعة بنسلفانيا، روزي روزنفيلد في مقابلة مطولة مع “المراسل”.

“إذا عدتَ إلى الكتّاب القدامى في السياسة، فإن الديمقراطيّة بدت وكأنها فوضى (أناركيّة). كالسّماح لأشخاصٍ لم يتلقّوا أيّ تعليم وتحرّكهم مصالحهم وليس لديهم معرفة بالسياسة، بإدارة الأمور. بدت الفكرةُ مجنونةً. لم تصبح الديمقراطية فكرةً ذات دلالات إيجابية إلا بحلول أوائل القرن التّاسع عشر.”

بالفعل، منذ وضعه مؤلفه المعروف “الجمهورية”، كان الفيلسوف اليوناني “بلاتو” متشككا حيال إعطاء حق التصويت للجميع بالنظر إلى خشيته من تسلط الأغلبية او عدم ملاءتها الفكرية لاختيار الأصلح للبلاد. اعتبر “بلاتو” ان الديمقراطية تترك أمر القيادة للصدفة، وتفتح الباب واسعا للفوضى anarchy ولاحقا الطغيان. قناعة كان اعتنقها أستاذه “سقراط” وتبناها أيضا تلميذه “ارسطو“.

لكن هذا التشكك حيال قدرة الأغلبيات على إيصال من يحملون برامج تخدم الصالح العام للسلطة لم يبق محصورا في اليونان، بل تعداه إلى عصر الثورة الصناعية وما تبعه حتى يومنا هذا.

“لم يتخيل أحد أن يصوت الجميع” تخبرنا روزنفيلد عن بدايات تأسيس الولايات المتحدة. ” لم تكن الديمقراطية هي المطمح. كان المطمح أشبه بجمهورية لملاك الأراضي”

“لم يتخيل أحد أن يصوت الجميع” تخبرنا روزنفيلد عن بدايات تأسيس الولايات المتحدة. ” لم تكن الديمقراطية هي المطمح. كان المطمح أشبه بجمهورية لملاك الأراضي”

مهدت الأفكار الفلسفية لعصر الأنوار لوثيقة الحريات البريطانية “Bill of Rights”، و لميثاق حقوق الانسان الذي أعلنته الثورة الفرنسية وقبله إعلان الاستقلال ولاحقا الدستور الأميركيين لتأسيس النظم الديمقراطية الحديثة. على أن تلك الوثائق والفلسفات السياسية الليبرالية جميعا لم تفلح بتأسيس نظم ديمقراطية بالمعنى الذي نراه اليوم في الغرب لا على مستوى المواطنة ولا الحريات لدى تبنيها.

انحصرت تلك المدونات الليبرالية، أحيانا ضمنا وفي أخرى علنا، بفئات معينة من المواطنين لا جميعهم. فالمرأة مثلا لم تكن مشمولة بفلسفة المساواة المطروحة في تلك الوثائق على مستوى التصويت حتى بدايات القرن العشرين للغالبية الكاسحة من الدول الغربية. العبيد من الأفارقة ممن كان استرقاقهم قائما على قدم وساق في الولايات المتحدة وأوروبا، هم أيضا لم يكونوا مشمولين بتلك الحقوق، وكذا الأجانب والأطفال.

لم تشمل قيم الحرية والمساواة التي نادت بها الثورة الفرنسية مستعمراتها في الجزائر، تونس وبقية أنحاء القارة الإفريقية. وفي أميركا الشمالية، احتاج السكان الأصليون قرنا ونصف على الأقل بعد وضع الدستور الأميركي للاعتراف بهم كمواطنين ونيلهم الجنسية بما يضعهم من الناحية القانونية على قدم المساواة مع بقية الأميركيين البيض.

في التجربة الديمقراطية الأميركية تحديدا، ظل حق التصويت، عماد النظام الديمقراطي، ممنوعا على النساء حتى العشرينيات من القرن العشرين، وعلى السود حتى منتصف القرن التاسع عشر، وعلى النساء السود حتى الستينيات من القرن الماضي. فقط منذ نحو خمسين عاما صار بوسع السود من النساء الانتفاع بثمار تلك الديمقراطية.

والحال كذلك، بالإمكان القول أن قرنين كاملين من الزمن، تقريبا، مرا على الديمقراطية الليبرالية، بما هي حق الشعب في اختيار حكومته بالاستناد على الانتخابات الحرة التي تفرز الأغلبيات، بقيت خلالها تلك الديمقراطية فلسفة عنصرية محصورة بالنخبة، ومقصورة على الرجال البيض الأحرار من مالكي رأس المال.

تجادل روزنفيلد بأن الولايات المتحدة لم تكن على امتداد تاريخها، وليست الآن أيضا، دولة ديمقراطية بالمعنى الذي توحيه الكلمة. فالبلاد، على ما ترى، “ليست أرضية متكافئة للتنافس بين الفئات جميعا” بالنظر للعنصرية المؤسسسية ونفوذ المال السياسي. الديمقراطية الأميركية، وإلى حد ما الغربية، “مفهوم يتطلع إليه” الناس، لكنه ليس منجزا بعد، تشير أستاذة التاريخ الأميركي في جامعة بنسلفينيا.

حتى في الدراسات الحديثة، يبدو موضوع الأغلبيات مشكلة بنيوية كامنة في صلب مفهوم الديمقراطية.

إعطاء حق التصويت للعموم يفترض في الأخير امتلاكه قدرا كافيا من الإلمام بشؤون الاقتصاد، النمو، التضخم، والسياسات النقدية والمالية، ناهيك عن الدراية بشؤون السياسة والدبلماسية. إلمام يفترض أن يساعده على تقييم برامج المرشحين، نقدها، واختيار الأصلح بينها.

لكن، من أين للغالبية أن تحصل على هذا الوعي؟

الإجابة االنظرية يصلح تلخيصها بما يمكن تسميته “الحلقات الوسيطة”، تشمل هذه المعاهد التعليمية والاحزاب.

على أن هذه المؤسسات ذات دور محدود ومحصور بالنخب الفكرية والناشطين السياسيين. والحال كذلك، يقع التعويل الأساسي على عاتق الإعلام والصحافة. لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن لمؤسسات الإعلام الغربية، تحديدا الأميركية، باعتبارها حلقات وسيطة، ان تنتج مواطنا واعيا بمصالح العموم إلى الحد الذي يجعل خياراته صائبة، أو على الأقل ليست ضارة، من الناحية السياسية والاقتصادية يوم الاقتراع؟

الإجابة: ليس بالشكل الذي يمكن تخيله.

منذ صدور مؤلفه الأوسع انتشارا، “التوافق المصنع” Manefacutered Consent”، لا ينفك المعارض وعالم اللغويات الأميركي “نعوم شومسكي” عن إثارة الجدل بنقده القاسي للإعلام الأميركي. يجادل شومسكي منذ عقود بأن بنية الملكية في الصحافة والإعلام الأميركي لا يمكنها ان تجعله حرا، وأنها، أي تلك البنية، تجعله محكوما لمصالح القوى السياسية والمالية المتقاطعة مع بعضها البعض في اقتصاد سوق حر بالكامل.

بناء على تلك الدراسة التي أثارت ضجة في البلاد في ستينيات القرن الماضي، صدرت عشرات البحوث الأكاديمية والمؤلفات حول انعدام الحرية في الإعلام الأميركي، وتركزه في يد قلة ثرية تصوغ الرأي العام تبعا لمصالحها. أبرز تلك الأعمال كان كتاب أستاذ الإتصال في جامعة الينوي الأميركية، “روبرت ماكينزي”، واحد من أهم محللي الإعلام في الولايات المتحدة، على الأقل وفق وصف الفيلسوف والمؤرخ الأميركي “هاورد زين”.

وضع “ماكينزي” تحليلا قيما لما يصفه ب”مفارقة” أو جدلية الإعلام والديمقراطية. يرى بعد استعراض كمي ووصفي ثري لحال الصحافة الأميركية أن البلاد تتعرض لحالة من تجريف الوعي والحراك السياسي بما يؤثر على مجمل المكتسبات الديمقراطية والحرياتية التي أنجزتها على امتداد تاريخها القصير. “إعلام ثري، ديمقراطية فقيرة” هي النتيجة، وفق المؤلف، لتعاظم الارتباط خلال القرن العشرين بين وسائل الإعلام الأميركية بمختلف أشكالها: صحف، تلفزيون، إذاعة، سينما ودور نشر، وبين رأس المال، إلى الحد الذي فرغ وعي الجمهوري السياسي بشكل شبه تام.

لا عجب، خصوصا إذا ما عرفنا أي دور يلعبه الإعلام في حياة المواطن في الولايات المتحدة. تقول الدراسات التي يقتبسها “ماكينزي” في عمله ذاك إن متوسط ما تستهلكه “الميديا” بكافة أشكالها من حياة الفرد الأميركي حتى نهاية التسعينيات يبلغ نحو ١١ ساعة.

ولأغراض التدليل، لنأخذ قطاع السينما ممثلة بهوليوود كبداية، يخبرنا “ماكينزي” أن ست شركات تسيطر على نحو ٨٠٪ من عوائد دور السينما في البلاد. عوائد الغالبية الكاسحة من أكثر الأفلام توزيعا في تاريخ هوليوود، وعددها ١٤٨ فيلما، تعود إلى تلك الشركات الست نفسها. ست شركات أيضا تسيطر على ٨٠٪ من محطات ما يعرف ب”الكيبل” في الولايات المتحدة، ونحو ست شركات أيضا تسيطر على غالبية قطاع الصحف. حتى قطاع القراءة لم يسلم من هوس التركز الشديد للملكيات وسيادة الاحتكارات، إذ تهيمن على ٨٠٪ من مبيعات الكتب في البلاد حفنة شركات عملاقة مثل “بارنز آند نوبل” أو “بوردرز” وبالتوازي انخفضت نسبة الكتب المباعة من جهات مستقلة من ٤٠٪ أوائل التعسينيات إلى ٢٠٪ مع نهاية القرن الماضي. والآن مع هيمنة أمازون على الغالية الكاسحة من تجارة التجزئة على الإنترنت يمكن أن تخيل أن الأوضاع تسير في الغالب نحو.

الديمقراطية والتحديث: علاقة متوهمة

لا يبدو أن ثمة صلة سببية بين النظام الديمقراطي الليبرالي من جهة والثراء والتحديث من أخرى، رغم رواج هذه الرواية المغلوطة تاريخيا في الإعلامين العربي والعالمي.

تراكم الثروة في الغرب، الذي بدأ مع انطلاق الرحلات الاستكشافية في القرن السادس عشر، جاء سابقا على الديمقراطية التي ستبدأ مسيرتها بعد ذلك بثلاثة قرون على الأقل. انتهت تلك الرحلات إلى استيطان شمل قارات العالم أجمع تقريبا.

كان ذلك التراكم للثروة المحرك الرئيسي بدوره لتطوير العلوم الغربية وفق قراءة أستاذ العلوم العربية و الإسلامية في جامعة كولومبيا الأميركية، جورج صليبيا. الثراء الغربي وفق صليبا جاء ناجما عن تطور العلوم الأوروبية وانطلاق عصر العقل بدأ من القرن السادس عشر، والثروات التي حازتها أوروبا، تحديدا الذهب، من المستعمرات في الأميركيتين، بما رافقهما من إبادات واستعباد للسكان الأصليين.

وفق هذه القرآءة، للاستعمار (وليس للديمقراطية) يعود جُل الفضل في التحديث الغربي العلمي والصناعي.

للاستعمار (وليس للديمقراطية) يعود جُل الفضل في التحديث الغربي العلمي والصناعي.

” لفهم النهضة العلمية الأوروبية في القرن السادس عشر الأوروبي، نحتاج أن نعيد برمجة عقولنا لنحررها من الانحيازات التي هيمنت على تلك القراءة خلال المئتي سنة الماضية” يشير صليبا في إحدى محاضراته .

“بداية وقبل كل شيء، ما حدث في أوروبا في القرن السادس عشر ليس له أي علاقة بالعلم، وله كل العلاقة بتوزيع الثروة من جهة، وبانزياح كبير في تنظيم العالم.”

بدأ من القرن السادس عشر، شكل ما يعرف ب”عصر الاستكشافات الجغرافية”، الذي مثل بداية حقبة الاستعمار الاستيطاني، نقلة نوعية في الاقتصادات الأوروبية. بدأت السفن الأوروبية التي تعبر الأطلسي ترجع لبلدانها محملة بالذهب والفضة، ثم تعود أدراجها إلى الأميركيتيين محملة بعنصر لا يقل محورية للاقتصاد الأوروبي، وهو العبيد من القارة السمراء الذين باتوا موردا رأسماليا مجانيا تحت تصرف الأوروبيين. اكتشاف القارة الأميركية أدى كذلك إلى تغيير طرق التجارة تماما من البحر المتوسط، حيث تهيمن الإمبراطورية العثمانية، إلى المحيطين الأطلسي والهادي، وهو الأمر الذي لعب دورا أساسيا في بداية التراجع ولاحقا السقوط للحضارة العربية الإسلامية، وفق قراءة صليبيا.

استخدم الأوروبيون الفوائص المالية العائدة من المعادن الثمينة والعبيد في تمويل العلوم ولكن لغاية أساسية هي استخدام تلك المعارف في دفع عجلة الإنتاج الصناعي الرأسمالي للأمام.

قراءة المفكر اللبناني ليست استثناء في الحقل المعرفي الغربي كما يبدو، فعالم الاقتصاد الفرنسي الأكثر شهرة هذه الأيام “توماس بيكيتي” يذهب بدوره إلى أن “محفظة الثراء” الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين تكونت بالاستناد على ثروات المستعمرات. لعبت تلك الثروات التي جرت مراكمتها عبر الاستعمار دورا في بناء “مجتمع الملكية الخاصة” الأوروبي خلال القرن العشرين أيضا، برأيه.

ومثل بيكيتي، يجادل المؤرخ البريطاني “ريتشارد درايتون” بمحورية دور استعمار القارة السوداء في مسلسل النهوض الغربي.

“لولا إفريقيا وامتدادها االزراعي في الكاريبي، لم يكن للعالم الحديث أن يوجد كما نعرفه اليوم”، يقول درايتون. يعتقد أستاذ التاريخ في جامعة كمبريدج أن الأرباح المتحققة من تجارة العبيد في مزارع القطن، البن، السكر والتبغ، جميعا غيرت وجه الاقتصاد الإنجليزي في قطاعات بناء السفن والمصارف، ناهيك عن مصانع القهوة والسكر والقطن، إضافة إلى مراكز إذابة الحديد والنحاس في مدن “غلاسكو”، “بريستول” و”ليفربول”.

بالنسبة ل”درايتون”، لم يتوقف الإرث الاستعماري في أثره على القرن التاسع عشر، بل تعداه إلى ما بعد حقبة الاستعمار حين “حاولت كل من بريطانيا وفرنسا إفساد مشاريع السيادة الوطنية” في إفريقيا.

“هنالك كثيرون ممن يلقون باللائمة في ضعف الاقتصاد والحكومات الإفريقية على الأمراض والمجاعات التي حلت بالبلاد وحكمتها بعد ١٩٦٠ (…) من اللافت أن أيا من هؤلاء ممن يواصلون الحديث عن حكم الأقلية الفاسدة والديكتاتورية في إفريقيا يبدون وكأنهم غير عارفين أن زعيما مثل “عيدي أمين” جاء للسلطة في أوغندا بعملية سرية بريطانية، وأن جنرالات نيجيريا جرى دعمهم والتلاعب بهم أيضا من قبل مصالح النفط البريطانية.”

الواقع أن مجمل الثورة الصناعية كحدث مفصلي في التاريخ لم تكن لتنطلق لولا حركة الاستيطان في العالم الجديد، بخلاف التصور السائد الذي يعزوها لأسباب داخلية أوروبية صرفة.

رؤية الثورة الصناعية بوصفها حدثا أوروبيا داخليا مهدت لتعميم الانطباع بتفوق، مركزية “وفرادة” التجربة الأوروبية، وهي رؤية تشكك دراسات حديثة في دقتها. أحد تلك البحوث أنجزه أستاذ التاريخ في جامعة شيكاغو، كينيث بوميرانز في مؤلفه عن الأسباب المؤسسة للثورة الصناعية، والتي أسهب في تفصيلها في مقابلة مع “المراسل“.

يقول الاكاديمي الاميركي أن الصين، اليابان أو الحضارة العربية الإسلامية امتلكت معرفة موازية، وربما سابقة على ما امتلكته اوروبا قبيل انطلاق الثورة الصناعية، لكن الاخيرة لم تحدث الا في شمال العالم. خلاصة بحث بوميرانز تعزو ذلك للاستعمارالاستيطاني للعالم القديم والاميركيتين المتفوق في درجة استغلاله وربما وحشيته على أي استعمار سابق مضافا للموقع الاستراتيجي لمخزونات الفحم على الشواطئ الإنجليزية.

الديمقراطية الليبرالية اليوم: حكم النافذين أم نفوذ الأغلبية

خلافا لما قد يتبادر للذهن، لا تبدو الاختلالات البنيوية في الديمقراطية الليبرالية متعلقة بالمراحل الأولى لنشأتها، بل هي بالمثل حاضرة، على نحو أكثر مواربة، في واقع الديمقراطية الليبرالية اليوم أيضا.

في التجربة الديمقراطية الأميركية، لم يعد سرا حجم نفوذ المال السياسي في ظل تضخمه كل موسم انتخابي. في انتخابات الكونغرس الأخيرة، مثلا، بلغ هذا الإنفاق أكثر من سبعة مليارات دولار، الأعلى في تاريخ البلاد.

ينبهنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماساشوستس ،”توماس فيرغسون”، إلى أن “الفكرة القائلة إن الرأي العام هو القوة المشكلة، على الأقل بالاتجاه العام، لصناعة السياسات في الولايات المتحدة كانت على الدوام تحظى بإيمان العلوم السياسية والاقتصاديات العامة لأجيال طوال الحرب الباردة.” ولكنها برأيه فكرة غير دقيقة.

يقول فيرغسون في مقال تحت عنوان دال هو “الشمولية النافذة” [المقصود الولايات المتحدة]، إن “اختبار هذا الافتراض من قبل أساتذة العلوم الاجتماعية كان بالفعل نادرا، ومساءلته كانت تعد لفترة قريبة لاأميركية.”

يعد فيرغسون، اعتبارا من مطلع الثمانينيات، واحدا من أهم الرواد في معاينة واقعية المقولات الشائعة عن النظام الديمقراطي الأميركي بوصفه ممثلا لمصالح وإرادة المصوتين. أطر خلاصته في نظرية معروفة في حقل العلوم السياسية باسم “الاستثمار في التنافس الحزبي” وهي التي نشرت تفاصيلها في مؤلف منفصل يحمل اسم “القاعدة الذهبية” والتي يمكن أيضا فهمها إنجليزيا باعتبارها “الحكم الذهبي”.

“لتفهم من يحكم، عليك تتبع الذهب” هو التكثيف الأكثر جزالة لفحوى الكتاب.

يقول كتاب فيرغسون إن النظر للحزبين الجمهوري والديمقراطي باعتبارهما حزبا واحدا هو “حزب الملكية”، تلك الفكرة بقيت مرفوضة في أوساط الأكاديميين لعقود. لتحدي ذلك، عاين المؤلف البيانات الانتخابية منذ القرن التاسع عشر وحتى العام ١٩٩٤ ليظهر نمطا واضحا في تقاطع قرارات الحكومات الأميركية مع ما تمثله المصالح التجارية والمالية لأقلية تملك تأثيرا واسعا على تحديد مرشحي الأحزاب للانتخابات، وتباعا من سيفوز ومن سيخسر وأي السياسات ستمر وأيها لن تمر.

دراسات قليلة تلك التي اشتغلت بجد على معاينة واقعية الافتراضات عن مدى تمثيل الديمقراطية الأميركية للعموم، لكن ما لقي طريقه للنشر منها كان دالا.

في دراسة اكاديمية إحصائية نشرت في ٢٠١٤، يخلص “جلين وبيج” في تحليلهما لنتائج الانتخابات الأميركية إحصائيا على امتداد عقدين إلى نظرية متكاملة مفادها باختصار أن “النخبة الاقتصادية، والجماعات المنظمة الممثلة للمصالح التجارية تملك تأثيرا مستقلا كبيرا على سياسات الحكومة الأميركية في حين أن المواطن العادي ومجموعات المصالح الجماهيرية إما أنها تملك تأثيرا بسيطا أو لا تملك أي تأثير على تلك السياسات.”

السياسات التي تقرها الحكومة الأميركية تمثل فعليا تفضيلات ١٠٪ فقط من المصوتين، وهؤلاء هم الأكثر ثراء من حيث معدلات الدخول.

لاحقا عكف الباحثان في حقل العلوم السياسية تشارلز ديلانت وشان مغواير على دراسة الورقة السالفة الذكر، ليؤكدا أيضا موثوقية نتائجها، ثم يخلصان بدورهما إلى نتيجة أكثر تحديدا وربما إدهاشا: السياسات التي تقرها الحكومة الأميركية تمثل فعليا تفضيلات ١٠٪ فقط من المصوتين، وهؤلاء هم الأكثر ثراء من حيث معدلات الدخول.

مضافا لانعدام العدالة في التمثيل، تعاني الديمقراطية الانتخابية في الولايات المتحدة من تدني نسب الإقبال على التصويت، فالبلاد هي الأدنى على هذا الصعيد بين سائر الدول الغربية.

منذ بدايات القرن العشرين وحتى بداية الستينات تراوحت نسب الاقتراع لانتخاب الرئيس بين ٤٨٪ و٦٥٪، مع معدل عام بين أواسط إلى أواخر الخمسينات. أما الاقتراع لاختيار المناصب الأقل درجة، مثل انتخابات أعضاء الكونغرس، فتنخفض نسبه إلى أقل من ٤٠٪، وأقل من ذلك بكثير، إلى حدود ٢٥٪، حين يتعلق الأمر بالتصويت على المناصب الأدنى في سلم التشريع والإدارة الحكومية.

في مدينة دلاس التابعة لولاية تكساس، مثلا، وصلت نسبة من صوتوا لاختيار عمدة المدينة في ٢٠١٧، ٦٪ فقط.

تزداد مشكلة انخفاض نسب التصويت تعقيدا لدى معاينة السؤال: من هم أولئك الذي يصوتون في الانتخابات؟ الإجابة: هم غالبا كبار السن من البيض الأثرياء. أما البقية: صغار السن، داكنو البشرة والأقل دخلا وطبعا الفقراء، فهم الأميل للامتناع عن التصويت.

أولويات النخبة وأولويات العموم

تقدم واشنطن نفسها بوصفها عميدة النظام الديمقراطي الغربي والشرطي الحامي له دوليا، لكن رغم تبشيرها بالديمقراطية كوسيلة لتمثيل العموم والسماح لإرادة الجماهير بالتعبير عن نفسها وإتاحة الفرصة للشعوب لتقرير مصيرها، إلا أن النموذج الديمقراطي الأميركي يصلح كمثال على الفجوة الكبيرة بين تصويت العموم في الانتخابات من جهة، وقدرتهم على التأثير في صناعة السياسات العامة، من أخرى، خصوصا في الموضوعات الأكثر إلحاحا.

رغم كونه واحدا من الاحتياجات الأساسية لأي مجتمع بمعزل عن شكل نظامه، إلا أن التأمين الصحي الشامل في البلاد لا يزال منذ ثلاثة عقود على الأقل محل خلاف وجدل بين الحزبين الحاكمين باعتباره قابلا للأخذ والرد السياسيين، فضلا عن توظيفه كمادة استهلاكية للإثارة الإعلامية والسياسية على الشاشات في كل موسم انتخابي.

في الاتجاه العام، يرى الحزبان الديمقراطي والجمهوري أن فكرة التأمين الصحي الشامل غير قابلة للتطبيق. فالولايات المتحدة “ليست السويد”، وفق تعبير هيلاري كلينتون، أحد أبرز وجوه الحزب الديمقراطي ومرشحته السابقة للانتخابات، لدى مواجهتها بالسؤال عن إمكانية توفير الرعاية الصحية الشاملة للاميركيين.

على أن هذا الموقف من النخب الحاكمة الأميركية لا يبدو منسجما مع رغبات الناخبين في نظام يفترض به تمثيلهم.

تخبرنا أرقام الاستطلاعات أن أكثر من ٦٠٪ من الأميركيين يريدون فعلا للحكومة الفيدرالية أن تتولى مهمة رعايتهم صحيا. وفي وقت تواصل النخبة السياسية جدالها حول ما إذا كانت الرعاية الصحية حقا، يموت كل عام أكثر من ٢٥ ألف أميركي بسبب افتقارهم للتأمين الصحي. في حين يتحاشى عشرات الملايين من الأميركيين، للدقة ٢٥٪ من المواطنين، اللجوء للعيادات والمستشفيات لدى مرضهم بسبب ارتفاع كلفها، ويعجز ٣٠٪ بالمئة عن تأمين أثمان الوصفات الطبية.

ينسحب هذا الانفصال بين رغبات المواطنين الأميركيين من جهة وتوجهات السياسات الداخلية والخارجية للنخبة الحاكمة على ملفات أخرى لا تقل أهمية عن الرعاية الصحية، مثل البيئة.

تدعو الغالبية إلى إنهاء مسؤولية البلاد عن انبعاثات الكربون في العالم (الولايات المتحدة الأولى تاريخيا في انبعاثات الكربون)، أو في ملف تقليص التسلح ومجانية التعليم العالي، على أن هذه المطالبات لا تزال غير قابلة للتحقق.

في التعليم العالي، تبقى المجانية موضوعا للاستهلاك الإعلامي، ويواصل أكثر من نصف الطلبة الأميركيين معاناتهم مع القروض الطلابية لإكمال المرحلة الأولى من تعليمهم الجامعي، غارقين في إجمالي ديون وصل الى نحو تريليون ونصف يتعثر الفقراء من السود والعرقيات الأخرى أكثر من غيرهم في سدادها. فضلا عما تقوله قائمة طويلة من الدراسات من تسببها (أي تلك القروض) بتعميق انعدام العدالة الاقتصادية في البلاد.

صحيح أن التجربة الديمقراطية الأميركية ليست عامة في بقية الدول الغربية، على أنها تمثل نموذجا صالحا لإعادة معاينة المقولات الأكثر شيوعا في الوطن العربي حول علاقة الديمقراطية، وتحديدا الديمقراطية الليبرالية، بالازدهار والرخاء والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، أو حتى صلتها بتمثيل إرادة الغالبية وطموحاتها.

الواقع أن الغالبية الكاسحة من التجارب الديمقراطية عبر التاريخ، سواء فلسفيا أو في التطبيق العملي، لم تكن معنية بالرأي العام بمفهومه الواسع، ولكن بشريحة، أو شرائح محددة من العموم، كما هو الحال في جمهورية “بلاتو”، أو في النظام الجمهوري الروماني الذي كانت ديمقراطيته حكرا على النخبة الثرية. من حيث الملامح العامة، لا تختلف النخب الرومانية عن تلك التي تؤول إليها ثمار الديمقراطية الأميركي، والأوروبية إلى حد ما، اليوم.

عماد الرواشدة: صحفي عربي مقيم في واشنطن، عمل مع العديد من المؤسسات الدولية والأقليمية ويحمل درجة الماجستير في الصحافة من جامعة جورج تاون، وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة “المراسل”.